【2018年版】年末年始に読みたい「未来を変える」12冊

季節ごとにお届けしている、オススメの本特集。 今年も、下記のようにお送りしてきました。 秋の夜長に読みたい未来力が身につく「おす...

人生100年時代をどう生きる?アメリカ生活30年オープンゲイのライフコーチがお届けするUS発クオリティ・オブ・ライフの極意

季節ごとにお届けしている、オススメの本特集。 今年も、下記のようにお送りしてきました。 秋の夜長に読みたい未来力が身につく「おす...

本を読んでもセミナー行っても、変われない。そういう人は、「じゃあ、自分はどうしたらいいのか、に落とし込めてない」ことが多いです。ア...

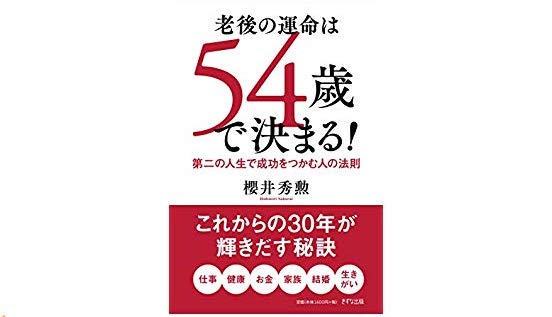

超高齢化社会を生き抜くために「知の再構築」 人生100年時代を満喫したいなら、3つの観点から知の再構築をすること、という本を読...

ハワイにいた頃は、日本から訪れる無数の方とお話する機会がありました。 ハワイシニアライフ協会の立ち上げメンバーとして関わらせて...

自分らしい生き方をしたい、自分らしいライフスタイルを、とよく言いますが、その「自分」の定義が間違っていると、未来はまったく変わらない...

心穏やかな日々が続くといいな、と願うクライアントは多いのですが、でも、かといって、ずっとひとりで家にいたいわけでもないのですよね。 ...

(11月のある日のメルマガより) 今朝のダラスの温度は、なんとマイナス4度! 気持ちよく晴れているんですけれどね〜、放射...

2018年も、アッという間に12月ですね。 いやあ、師走です。年末モードです。今年も終わりです。 1年前のこと、...

以前に半年間、コーチングセッションをしていたクライアントから、 「やっぱり、あのサービスをスタートすることにしました」 ...