親が嫌い。そんな自分をゆるすことから始まる新しい関係

コーチングのセッションでは、親との関係について話題になることも多いです。 親だけではなく、兄弟、姉妹、親戚、それから自分の子ど...

人生100年時代をどう生きる?アメリカ生活30年オープンゲイのライフコーチがお届けするUS発クオリティ・オブ・ライフの極意

コーチングのセッションでは、親との関係について話題になることも多いです。 親だけではなく、兄弟、姉妹、親戚、それから自分の子ど...

皆さんは、アメリカの水泳選手ライアン・ロクテ氏をご存知ですよね。 あの、リオ・オリンピックの期間中、ブラジルで事件を起こしたお...

コーチングのクライアントさんとのセッションは、月に1~2回。 一回が60分~90分ではありますが、Facebookのメッセンジ...

6月に講師として参加した「The Life School」の中で、マインドフルネスを体験できるミニ講座があって、参加しました。 ...

先日書いた「ノンママ」に関する記事は、ロサンゼルス在住のアメブロ公式トップブロガー「さとみるく」さんの記事とシンクロしたことで、思い...

リオ・オリンピックの余韻冷めやらぬ頃、マイケル・フェルプ選手が自殺の危機から立ち直るきっかけになった、という貴重な一冊の本をブログで...

これまであまりお金について真剣に考えたことがなかった、本気で向き合ってこなかった、という大人世代向けに、「お金にまつわる」オススメの読書リス...

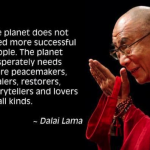

ダライ・ラマの言葉は、多くの人の心の琴線に触れ、穏やかながらも力強い音を共鳴させている。英語でも日本語でも、名言集がウェブにはたくさん掲...

先日、クライアントとの対話の中で、こんな言葉が出てきました。 とある海外のある国をターゲットにビジネスをしてはどうかという話を...

日本在住のクライアントさんとお話していると、そもそもにおいて、「時間が足りない」方がほとんどです。 長時間の通勤時間、長時間労...